Godzilla: Planet of the Monsters - 地球過後之 G 消滅作戰

實在很難以不劇透的方式,來說明 DR 對這部《哥吉拉:怪獸行星》(Godzilla: Planet of the Monsters)的失望程度。由於這是一部動畫電影,所以其實 DR 已經是以降低標準的方式,來看待這部電影。但即便如此,故事層面仍應該是動畫片可以輕易做好的地方。然而在本片短促的片長裡,整體的故事表現算是乏善可陳,而且主要的劇情安排也讓 DR 看得不是很滿意。

實在很難以不劇透的方式,來說明 DR 對這部《哥吉拉:怪獸行星》(Godzilla: Planet of the Monsters)的失望程度。由於這是一部動畫電影,所以其實 DR 已經是以降低標準的方式,來看待這部電影。但即便如此,故事層面仍應該是動畫片可以輕易做好的地方。然而在本片短促的片長裡,整體的故事表現算是乏善可陳,而且主要的劇情安排也讓 DR 看得不是很滿意。

自從接連遭受《原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens,2015)與《俠盜一號》(Rogue One: A Star Wars Story,2016)的連續重傷害後,其實 DR 對星際大戰電影已經不抱任何期望……但又不得不繼續看下去,彷彿陷入一種不幸的循環。

回想 DR 過去對兩部《復仇者聯盟》(Avengers)電影的評語,DR 發覺自己好像對於英雄團體這種題材一直都沒有什麼好感。而不幸的是,如今這部《正義聯盟》(Justice League)似乎也未能倖免於難,因為這部電影實在沒有太多讓 DR 喜歡的地方。本片既有著極其明顯的缺陷,又存在著一些若留心察看,就能夠發覺出來的不協調之處。

本片的反派無聊到幾乎不值一提,是最明顯的缺陷。雖然這在許多電影中都是如此,但在一部堪稱倍受矚目的英雄題材裡,這樣的處理似乎顯得太過懶散。另一方面,電影的調性也存在矛盾之處。舉例來說,本片的片頭是全片最讓 DR 感到印象深刻之處,但它跟整部電影的後續風格卻好像對不起來。

1982 年的科幻電影《銀翼殺手》(Blade Runner)是 DR 非常喜歡的一部電影。但它並不是一部完美的作品,相反地,它其實有著諸多不足之處。例如缺乏精彩的橋段、角色刻劃不深,以及劇本的重心也不甚明確。然而在這些缺陷之餘,《銀翼殺手》之所以能夠成為經典,主要在於它的歷史意義與美學成就。它一方面影響了許多的後世作品,但同時也未曾有任何一部作品,能夠完整重塑《銀翼殺手》所給人的獨特感受。

似乎這項任務還是得要交由《銀翼殺手》自己的續集來完成。

如果將這部電影歸類到喜劇電影的範疇,那麼它應該可以在最佳的喜劇電影續集中榜上有名。作為一部動作喜劇電影的續集,本片不僅大幅擴張了它的動作規模,並且也在笑料上再次挑戰尺度極限。但若要論及 DR 最欣賞的特點,則是本片如同前作一樣,有著令人驚豔的反派頭目,反派就是要有特色才不會讓人覺得無聊啊。

不過關於動作戲的部份,自從 DR 看過像《捍衛任務》(John Wick,2014)那樣的動作電影後,發覺自己比較喜歡那種外表樸素、但骨子裡難度很高的動作場景。相反地,本片的運鏡極其花俏,動作效果也十分華麗,但對 DR 來說反而有太多後製的痕跡。然而這只能說是個人口味不同,DR 不會把它歸類為是一項缺點。

評分:8/10 分。

雖然 DR 曾經看過《黑塔》(The Dark Tower)系列小說的第一部,但老實講,並沒有很喜歡它的內容,所以就沒有再繼續跟進。也因此,有別於那種看過原著的人會有的常見心結,其實自己完全不會介意這部電影有沒有忠於原著;相反地,只希望這是一部「看得下去」的電影。

而就結果而言,這真的是一部看得下去的電影,不多也不少。歸納起來,主演的 Idris Elba、Matthew McConaughey,以及主角令人嘆為觀止的槍法,都可算是這部電影最主要的亮點。本片的故事相當直白,是單純的正邪對決故事,反派有個毀滅世界的計畫,而正派則在最後的高潮對決裡粉碎了這項計畫。如果將故事角色跟背景稍微替換一下,則不難發覺本片的故事結構,跟時下的超級英雄電影相比幾無二致。

但這並不是說這是一部不好看的電影,相反地,DR 認為它有著不錯的娛樂性,同時還以一個相當低的門檻,試圖引領觀眾進入《黑塔》的詭異世界。評分:7/10 分。

DR 還記得當年《第五元素》(The Fifth Element,1997)這部電影上映時, 曾有媒體將其形容為 Luc Besson 的《星際大戰》(Star Wars)。但實際上除了兩者都是採多種族的星際科幻架構外,《第五元素》是一部富含獨特魅力的電影,無論是它的美術設計、故事氛圍、甚至是配樂等等,好像都和往常的同類型電影有這麼一點差異。直到多年以後,DR 才發現原來《第五元素》根本不是美國片,而是一部由英語演員主演的法國電影,而其與好萊塢齊平的製作水準,也讓人從此對法國電影工業刮目相看。

Edgar Wright 過去所執導的電影,無論是分別戲謔喪屍、警匪及末日主題的「血腥冰淇淋三部曲」(Blood and Ice Cream trilogy)、還是大走漫畫電玩風格的《歪小子史考特》(Scott Pilgrim vs. the World,2010),都是獨具特色、值得一看的好片。但如今這部《玩命再劫》(Baby Driver),卻是更上一層樓。在不忘展露喜感之餘,還帶出了具時代意義的藝術成就,堪稱是 Edgar Wright 目前為止最傑出的作品。

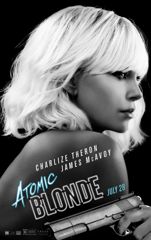

除了劇本結構有些零碎外,這部電影剩下的幾乎全是優點。本片有著近乎完美的美學呈現,舉凡完美復刻冷戰末風情的場景、陪襯效果十足的音樂、大師級的運鏡與色調控制,都讓人難以想像本片基本上是被宣傳為一部動作電影。而針對動作性的元素,本片也交出了可圈可點的成績單,其中高難度的長鏡頭打鬥場景,更是整部電影最為人稱道的亮點。

本片是 David Leitch 首次的個人執導作品,但已成功展現出他的導演實力。如果這部電影的故事能夠再好一點,DR 會很樂意再多給 1 分。評分:7/10 分。